Wie und warum machen Umweltfaktoren herzkrank, Herr Prof. Daiber?

Exposom-Konzept-- Das Exposom – also die lebenslange Exposition gegenüber allen Umweltrisikofaktoren – ist ein junges Forschungsfeld. Cardio News befragte Prof. Andreas Daiber, einen führenden Experten in Deutschland, der zwei Übersichtsartikel zu den kardiovaskulären Auswirkungen von Umweltfaktoren mitverfasst hat [1, 2]. Zum Vergleich haben wir auch ChatGPT dazu befragt.

Veröffentlicht:

Umweltfaktoren sind für etwa zwei Drittel aller chronischen Erkrankungen verantwortlich. (Symbolbild mit Fotomodell)

© neirfy/Generated with AI/stock.adobe.com

Was ist das Exposom-Konzept?

Prof. Andreas Daiber: Das Exposom umfasst die lebenslange Exposition gegenüber allen Umweltrisikofaktoren und deren Auswirkungen auf den menschlichen Organismus und die Gesundheit. Von Interesse sind zum Beispiel die Wirkungen auf die biochemischen Stoffwechselwege und damit mögliche Pathomechanismen, die Akkumulation verschiedener toxischer Umweltmetaboliten und deren Assoziierung mit Organschäden und/oder chronischen Erkrankungen.

Ein Ziel dieses neuen Forschungsansatzes – der Begriff Exposom wurde 2005 von Prof. Christopher Paul Wild eingeführt [3] – ist die Entwicklung von Präventionsstrategien, unter anderem um das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu senken.

Warum ist der Zusammenhang „Exposom – kardiovaskuläre Erkrankungen“ wichtig?

Umweltfaktoren sind laut großen epidemiologischen Studien wie der Global Burden of Disease Study für bis zu zwei Drittel aller chronischen nicht übertragbaren Erkrankungen (non-communicable diseases, NCDs) verantwortlich. Davon haben ca. 50 % kardiovaskuläre Ursachen [1, 4, 5]. Hierbei spielen Umweltstressoren wie Boden-, Wasser-, Luft- und Lärmbelastung, ungesunde Stadtgestaltung und ungesunde Lebensgewohnheiten eine wichtige Rolle und natürlich auch die Alterung der Bevölkerung.

Prof. Andreas Daiber ist Leiter der Forschungsgruppe Molekulare Kardiologie an der Universitätsmedizin Mainz. Im Rahmen seiner Arbeit beschäftigt er sich mit der Exposomenforschung.

© Daiber

Können Sie kurz schildern, wie sich das Exposom und seine Auswirkungen auf die kardiovaskuläre Gesundheit messen lässt?

Das ist im Prinzip einfach. Man setzt die Übersterblichkeit bzw. die Inzidenz chronischer Erkrankungen mit der Exposition rechnerisch in Beziehung. Große europäische Studien, wie ELAPSE (Effects of Low-Level Air Pollution: A Study in Europe [6]) oder ESCAPE (European Study of Cohorts for Air Pollution Effects [7, 8]) konnten zeigen, dass kardiovaskuläre Ereignisse wie akute koronare und zerebrovaskuläre Vorfälle (Schlaganfall) einschließlich der kardiovaskulären Mortalität häufiger bei Luftschadstoffbelastungen – Feinstaub ist hier vermutlich aufgrund seiner Lungengängigkeit besonders gefährlich – auftreten, selbst wenn geltende Grenzwerte nicht überschritten werden. Dabei muss die durchschnittliche Exposition für jeden Luftschadstoff und für jeden Probanden erfasst werden. Die Schadstoffkonzentrationen werden über Satelliten- und Bodenmessstation in einer Auflösung von 1×1 km erfasst und den Adressdaten der Probanden sowie den auftretenden kardiovaskulären Ereignissen oder Todesfällen zugeordnet. Die Gesundheitsdaten stammen aus großen, oft nationalen Gesundheitsstudien oder Registern.

Welche „Verschmutzungen“ gehen in das Exposom-Konzept ein und was für konkrete Zusammenhänge und Zahlen sind bekannt?

Am einfachsten sind natürlich chemische Expositionen wie Luft-, Boden- oder Wasserverschmutzung zu messen. Deshalb gibt es dafür auch die beste Studienlage. In der Tat ist es so, dass die Summe aller chemischen Expositionen (Luft, z. B. Feinstaub oder Stickoxide; Boden, z. B. Pestizide oder Schwermetalle; Wasser, z. B. Mikroplastik oder anorganisches Nitrat – dadurch auch in Nahrungsmitteln und Getränken) laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO und der „Lancet Commission on Pollution and Health“ jährlich zwischen 9 und 12 Millionen vorzeitige Todesfälle verursacht – dies sind 16–22 % der jährlichen Todesfälle weltweit [9, 10, 11].

Diese Zahlen sind vermutlich überholt, da sie auf Daten aus den Jahren 2012 und 2015 basieren. Die neuesten Studien schreiben 8–10 Million vorzeitige Todesfälle pro Jahr allein der Luftverschmutzung durch Feinstaub (und Ozon) zu [12, 13, 14].

Man spricht beim Exposom-Konzept gerne von „Verschmutzung“ aber neben der chemischen Umweltverschmutzung gibt es auch physikalische Umweltexpositionen wie Verkehrslärm, UV-Strahlung und hohe Temperaturen durch Klimawandel, die ebenfalls in das Exposom eingehen. Diese übergeordneten Expositionen, die der Einzelne nicht beeinflussen kann, werden als „generelles oder allgemeines Exposom“ bezeichnet.

Daneben gibt es das „spezifische Exposom“, das überwiegend durch Lebensstilfaktoren und das soziale Umfeld des Einzelnen charakterisiert ist. So werden die Wahl der Konsumprodukte wie bestimmte Kosmetika, Ernährung, Genussmittel wie Tabak oder Alkohol und das soziale „Kapital“, z. B. soziale Isolierung gegenüber großem Freundeskreis, Arbeitsstress, aber auch die Einkommenssituation allesamt dem spezifischen Exposom zugerechnet.

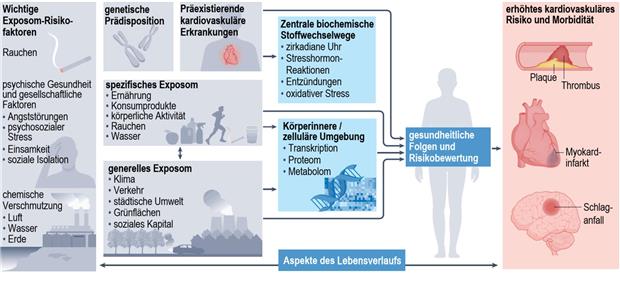

Das Exposom-Konzept, Abb. 1-- Das Exposom beschreibt die Gesamtheit der lebenslangen Exposition gegenüber Umweltrisikofaktoren, die auf eine genetische Prädisposition und eventuell präexistierende kardiovaskuläre Erkrankungen treffen und mit diesen wechselwirken– und die dadurch induzierten pathologischen und mechanistischen Veränderungen in zentralen biochemischen Stoffwechselwegen und die damit verbundenen gesundheitlichen Auswirkungen.

© mit freundlicher Genehmigung aus Münzel T et al. Nature Rev Cardiol. 2023 [1]

Wie spielen klassische kardiovaskuläre Risikofaktoren, wie Rauchen, Diabetes, Hochdruck usw. und die Umweltstressoren zusammen, gibt es dazu aktuelle Erkenntnisse?

Dafür muss man die Wechselwirkungen zwischen genetischer Prädisposition und Umweltexpositionen beleuchten. Kurz gesagt, wirken sich Umweltfaktoren vermutlich weitreichender aus als die genetischen Faktoren. Bislang wurden vor allem die chemischen Expositionen charakterisiert und diese tragen bereits bis zu 20 % zu den jährlichen Todesfällen bei.

Umweltexpositionen können laut der Theorie der „Anfälligkeitsgene“ im Zusammenspiel mit genetischer Prädisposition das Risiko für bestimmte chronische Erkrankungen bzw. akut-induzierte kurzfristige schwerwiegende Ereignisse wie Myokardinfarkte steigern [15]. Deshalb haben wir in das Exposom-Schema (Abb. 1) die genetische Prädisposition mit aufgenommen. Wir konnten diesen Zusammenhang auch im Tiermodell gut verifizieren: Lärmexposition hat den Schweregrad und die kardiovaskulären Komplikationen einer arteriellen Hypertonie weiter verstärkt und auch die Schäden im Herzgewebe nach einem künstlich induzierten Myokardinfarkt additiv erhöht [16, 17].Welche Pathomechanismen vermitteln die kardiovaskulären Schäden durch Umweltstressoren?

Alle Umweltexpositionen, aber auch mentaler Stress und viele mehr, stören die zirkadiane Rhythmik der inneren Uhr, die fast alle fundamentalen Prozesse in unserem Körper steuert. Dazu gehören Körpertemperatur, Blutdruck, Aktivität oder Hunger, aber auch hormonelle und metabolische Prozesse und die Schutzsysteme unserer Zellen. Letztere sind mithilfe der Stressantwort und antioxidativer Systeme in der Lage, die entsprechenden Stressoren zu kompensieren. Anzeichen für eine gestörte zirkadiane Rhythmik sind Schlafstörungen.

Stressreaktionen im Körper sind durch zahlreiche Umweltexpositionen wie Lärm, Feinstaub und einige Pestizide über den Sympathikus oder die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HPA-Achse) induzierbar. Die ausgeschütteten Stresshormone können nachgeschaltet andere hormonelle Systeme wie das Renin-Angiotensin-Aldosteronsystem stimulieren und so Vasokonstriktoren produzieren. Auch sind alle Stresshormone und Vasokonstriktoren in der Lage, den oxidativen Stress zu erhöhen und Entzündungsreaktionen auslösen.

Oxidativer Stress wird von vielen Umweltgiften wie Feinstaub, Schwermetallen oder Pestiziden direkt ausgelöst oder durch Aktivierung von Immunzellen indirekt stimuliert. Auch Lärm, UV-Strahlung, mentaler Stress und viele Umweltrisikofaktoren lösen oxidativen Stress auf zellulärer Ebene aus. Oxidativer Stress ist nachweislich ein starker Stimulus für kardiovaskuläre Krankheiten.

Entzündungsreaktionen sind ein unabhängiger Risikofaktor für kardiovaskuläre Ereignisse. Entzündungsreaktionen werden durch fast alle Umweltexpositionen ausgelöst [18, 19].

Luftverschmutzung und Verkehrslärm fließen ins Exposom ein.

© Jochen Tack/Alamy/Alamy Stock Photos/mauritius images

Was sind wichtige Studien und ihre Ergebnisse, die das Ausmaß der Umweltstressoren auf die kardiovaskuläre Gesundheit zeigen?

Wichtig sind die Berichte der Global Burden of Disease-Studie [20]. Dabei handelt es sich um eine weltweite Initiative hunderter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die versuchen, alle global auftretenden Todesfälle und chronischen Erkrankungen einer spezifischen Ursache zuzuordnen. Dort sind neuerdings auch Umweltexpositionen unter den führenden Risikofaktoren für Todesfälle und chronische Erkrankungen gelistet. Konkret sind dies Luftverschmutzung, nicht optimale Temperaturen, Wasserverschmutzung aus dem generellen Exposom, aber auch Tabakrauchen, schlechte Ernährung, wenig Sport aus dem spezifischen Exposom. Für jeden dieser Risikofaktoren wiederum stellt die Global Burden of Disease-Studie den kardiovaskulären Anteil der Gesamtlast zur Verfügung.

Daneben gibt es zahlreiche Einzelstudien, die den Zusammenhang zwischen einzelnen Expositionen und Todesfällen zeigen, wie die bereits genannten ESCAPE- und ELAPSE-Studien [6, 7, 8]. Eine Übersicht zu Lärm als kardiovaskulärem Risikofaktor bietet unser Nature Review Cardiology Beitrag von 2021 [21]. Die Anteile der einzelnen Verschmutzungsarten an den Gesamttodesfällen sind von Fuller und Mitarbeitern 2022 zusammengefasst worden [22].

Was sind aus Ihrer Sicht neue und wichtige Erkenntnisse aus der Exposomenforschung?

Langfristig werden Exposomstudien einen großen Beitrag zu unserem Gesundheits- bzw. Krankheitsverständnis beitragen. Eines Tages wird man genauer beziffern können, wie viel eine bestimmte Umweltexposition zu einer Erkrankung beiträgt und dementsprechend abwägen, vor welcher dieser Expositionen man sich vorrangig schützen muss. Besonders vulnerable Gruppen können dann ggf. ihren Lebensstil bzw. ihr Umfeld – z. B. den Wohnort, Arbeitsplatz – anpassen, um ihr Risiko zu minimieren.

Was derzeit noch fehlt, ist das Verständnis von Multi-Expositions-Effekten. In der realen Welt tritt eine Exposition ja nicht isoliert auf, sondern ist vergesellschaftet mit zahlreichen anderen Expositionen, die vermutlich in städtischen Bereichen ausgeprägter sind als in ländlichen. So haben wir begonnen, die Auswirkungen von Lärm und Feinstaub im Kombinationsmodell zu studieren. Sehr gute aktuelle Studien aus Dänemark zeigen, dass Multi-Expositionen z. B. aus Lärm, Feinstaub, Ultrafeinstaub und fehlenden Grünanlagen wie Parks additiv das Risiko für Diabetes und Schlaganfall erhöhen [23, 24].

Feinstaub wird der chemischen Exposition zugerechnet.

© Westend61/Werner Dieterich/mauritius images

Was lassen sich hier und heute für praktische Konsequenzen für die kardiologische bzw. die ärztliche Praxis ziehen?

Derzeit leider noch verhältnismäßig wenig, Kardiologen und Ärzte können ihre Patienten sensibilisieren und auf den maßgeblichen Beitrag der Umwelt zur Gesundheit hinweisen. Besonders vulnerablen Gruppen, vor allem älteren Patienten mit kardiovaskulären Vorerkrankungen, könnte z. B. empfohlen werden, sich eine App auf das Smartphone zu laden, um die Luftqualität abzufragen oder sich einen persönlichen Sensor für die kontinuierliche Messung der Luftqualität zu kaufen. Masken und Heimluftfiltersysteme können laut Studien das kardiovaskuläre Risiko durch Feinstaub signifikant minimieren. Masken sind jedoch unbequem zu tragen, vor allem bei körperlicher Aktivität und qualitativ hochwertige Luftfiltersysteme sind teuer. Letztendlich helfen wohl gegen alle Umweltstressoren gesunde Ernährung und sportliche Betätigung am besten. Dies sind Lebensstilumstellungen, die bereits in der Vergangenheit allen KHK-Risikopatienten empfohlen wurden. Intermittierendes Fasten scheint im Tiermodell auch protektiv zu wirken.

Und weiter gefragt, müssen Kardiologinnen und Kardiologen (gesellschafts)politsch aktiv werden?

Ja, alle Ärztinnen und Ärzte sollten Initiativen für niedrigere Grenzwerte für alle Umweltexpositionen unterstützen. Konkret sollten die europäischen bzw. deutschen Grenzwerte für Feinstaub in Höhe von 25 µg/m3 an die von der WHO empfohlenen Grenzwerte von 5 µg/m3 angepasst werden. Denn Feinstaub ist die treibende Komponente für hohe Krankheitslast und Todesfälle durch Luftverschmutzung.

Ähnliches ist für die Grenzwerte für Lärmexposition zu fordern, wo nach Schätzungen mindestens ein Fünftel der europäischen Bevölkerung höheren Schallpegeln als den empfohlenen ausgesetzt ist (WHO, 55 dB durchschnittliche Schallpegel für den Tag und 45 dB für die Nacht) und es letztendlich überhaupt keine verbindlichen nationalen Richtlinien gibt.

Vielen Dank für das Gespräch!

Literatur--

1. Münzel T et al. Nature Rev Cardiol. 2023; https://doi.org/10.1038/s41569-023-00873-3

2. Münzel T et al. Cardiovasc Res. 2022;118:2880-902

3. Wild CP. Cancer Epidemiol Biomark Prev. 2005;14:1847-50

4. Münzel T et al. Eur Heart J. 2021;42:2422.38

5. Sainani K 2016; https://humanexposomeproject.com/wp-content/uploads/2017/01/Taking-on-the-Exposome.pdf

6. Stafoggia M et al. Lancet Planet Health. 2022;6:e9.e18

7. Wang M et al. Environ Int. 2014;66:97-106

8. Beelen R et al. Epidemiology. 2014;25:368-78

9. Landrigan PJ et al. Lancet. 2018;391:462-512

11. WHO 2018 https://www.who.int/publications/i/item/9789241565196

12. Lelieveld J et al. Cardiovasc Res. 2020;116:1910-7

13. Burnett R et al. Proc Natl Acad Sci USA. 2018;115:9592-7

14. Vohra K et al. Chem Environ Res. 2021;195:110754

15. Olden K, Wilson S. Nat Rev Genet. 2000;1(2):149-53

16. Steven S. Redox Biol. 2020;34:101515

17. Molitor M. Cardiovasc Res. 2023;119(6):1416-26

18. Daiber A, Münzel T. Redox Biol. 2020;37:101621

19. Daiber A et al. Antioxid Redox Signal. 2022;37(10-12):679-703

20. GBD 2019 Risk Factors Collaborators. Lancet. 2020;396:1223-49

21. Münzel T et al. Nature Rev Cardiol. 2021;18:619-36

22. Fuller R et al. Lancet Planet Health. 2022;6:535-47

23. Sørensen M et al. Environ Int. 2022;170:107570

24. Poulsen AH et al. Lancet Reg Health Eur. 2023,31:100655