DFG-Sonderforschung zur Herzinsuffizienz

HFpEF-- Seit Anfang 2022 gibt es in Berlin den neuen DFG Sonderforschungsbereich 1470 mit dem Schwerpunkt Herzinsuffizienz mit erhaltener Pumpfunktion (HFpEF). Die molekulare Charakterisierung der Erkrankungsursachen soll helfen, Präzisionsmedizin und damit auch die Heilungschancen vorantreiben.

Veröffentlicht:

Erforschung der Erkrankungsursachen von HFpEF (Symbolbild mit Fotomodell)

© luckybusiness / stock.adobe.com

Herzinsuffizienz betrifft etwa vier Millionen Menschen in Deutschland, ist bisher nicht heilbar und hat eine schlechte Prognose. Aktuell wird Herzinsuffizienz nach der linksventrikulären Auswurffraktion in Herzinsuffizienz mit reduzierter (≤ 40 %), mild reduzierter (41–49 %) und erhaltener (≥ 50 %) Auswurffraktion unterschieden.

Etwa die Hälfte aller Patienten mit Herzinsuffizienz leidet an Herzinsuffizienz mit erhaltener Auswurffraktion (HFpEF) und die Prävalenz der Erkrankung nimmt kontinuierlich zu. Dennoch gibt es für HFpEF bisher nur wenige wirksame Therapieansätze.

Prof. Dr. Burkert Pieske, Charité – Universitätsmedizin Berlin

© Pieske

Prof. Dr. Michael Gotthardt, Max-Delbrück-Centrum Berlin

© Gotthardt

Neue Sichtweise der Erkrankung als eigenständiges Krankheitsbild

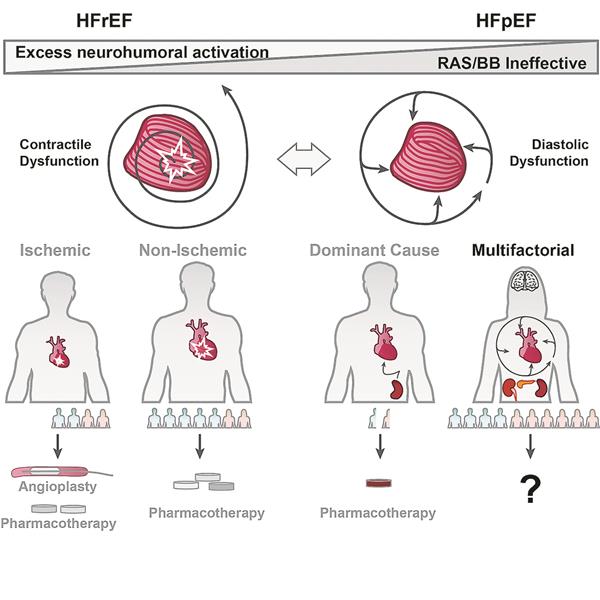

Diese Problematik gehen wir mit unserem im Januar 2022 gestarteten Sonderforschungsbereich 1470 an. Wir sehen HFpEF nicht als Vorstufe von HFmrEF und HFrEF, sondern als ein eigenständiges Krankheitsbild, das andere Therapieansätze benötigt (Abb. 1). Auch interpretieren wir HFpEF als eine systemische Multiorganerkrankung, deren grundlegende Mechanismen und symptomrelevanten kardiovaskulären Veränderungen bisher kaum verstanden sind.

Und wir gehen davon aus, dass, so wie auch die Onkologie nicht „Krebs“ behandelt, sondern molekulare Phänotypen mit gezielten Therapien, zukünftig „Herzinsuffizienz“ besser für gezieltere und individualisierte Behandlungsansätze in molekulare Untergruppen definiert werden muss.

Bessere Klassifizierung der HFpEF

Abb. 1-- HFrEF: Linksventrikuläre Dilatation und eine kontraktile Dysfunktion führen zu einer übermäßigen neurohumoralen Aktivierung. Dies lässt sich durch Medikamente, die auf das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS), das sympathische Nervensystem und das Neprilysin-System wirken, erfolgreich behandeln. HFpEF: Nur eine kleine Untergruppe von HFpEF-Patienten hat eine primäre dominante Ursache, die durch eine spezifische Therapie behandelt werden kann. Die große Mehrheit der HFpEF manifestiert sich als sekundäre Erkrankung und ist durch ein multifaktorielles Risiko begründet. In der EU leiden 6 Millionen Patienten an HFpEF, für die es keine ausreichende Therapie gibt. 1 Torso entspricht ca. 500.000 Patientinnen (rosa) und Patienten (blau).

© Pieske/Gotthardt

Der SFB gliedert sich in drei große Bereiche

die Charakterisierung der relevanten systemischen Signalwege und deren Interaktion, die zu Veränderungen sowohl im kardiovaskulären System als auch in anderen typischerweise mitbetroffenen Organen wie Nieren, Leber und Skelettmuskel führen,

die detaillierte klinische, pathophysiologische und molekulare Phänotypisierung des Krankheitsbildes mit dem Ziel, Subgruppen von Patienten mit spezifischen Krankheitsmustern zu identifizieren und

die zentralen Querschnittsprojekte, in denen die präklinischen und klinischen Daten zusammengeführt und auch mithilfe computerbasiertem Modellierens und künstlicher Intelligenz analysiert werden.

Multimodale Phänotypisierung für bessere Klassifikation der HFpEF

Wir erwarten von diesem multimodalen Phänotypisierungsansatz eine neue Klassifikationsmöglichkeit des Krankheitsbildes jenseits einer „erhaltenen Auswurffraktion“ als Grundlage für spezifische Therapieansätze für besser definierbare Untergruppen der Erkrankung.

Unser interdisziplinäres Team aus grundlagenwissenschaftlich, translational und klinisch Forschenden sowie Bioinformatikern und Modellieren aus der Charité – Universitätsmedizin Berlin, dem Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz Gemeinschaft (MDC), der Freien Universität Berlin (FU), dem Deutschen Herzzentrum Berlin (DHZB) und der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), verfolgt einen mehrstufigen Ansatz, um die mechanischen, metabolischen, immunologischen und inflammatorischen Auslöser der Erkrankung aufzudecken und HFpEF durch molekulare Charakterisierung besser zu verstehen und zu klassifizieren.

Damit bilden unsere Forschungsarbeiten die Grundlage für neue und spezifische Therapieansätze mit dem Ziel, Präzisionsmedizin bei HFpEF anzuwenden und die Erkrankung vermeidbar und heilbar zu machen.

Kontakt-- Prof. Dr. med. Burkert Pieske, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Prof. Dr. med. Michael Gotthardt, Max-Delbrück-Centrum Berlin,