Neuer Therapieansatz gegen PH

Lungenhochdruck-- Welche strukturellen Veränderungen weisen die Pulmonalarterien von Personen mit Lungenhochdruck im Zusammenhang mit Erkrankungen des linken Herzens (PH-LHD) auf, welche Rolle spielen diese Veränderungen beim Verlauf der Krankheit und: Wie lassen sie sich gegebenenfalls aufhalten?

Veröffentlicht:Diesen Fragen ist ein internationales Forschungsteam um Prof. Christoph Knosalla vom Deutschen Herzzentrum der Charité (DHZC) und Prof. Wolfgang Kübler vom Institut für Physiologie der Charité – Universitätsmedizin Berlin nachgegangen, gefördert vom Deutschen Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung e. V. (DZHK).

Ihre Ergebnisse haben die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen jetzt in der Fachzeitschrift „Nature Communications“ publiziert. Erstautorin ist Dr. Mariya Kucherenko.

„Gestörtes Gleichgewicht“ in den Gefäßwänden

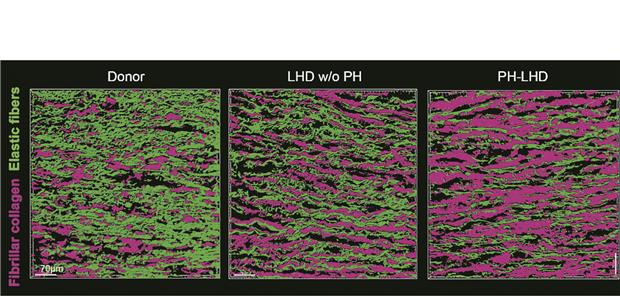

Die extrazelluläre Matrix von Pulmonalarterien besteht im Wesentlichen aus Kollagen- und Elastinfasern. Vereinfacht gesagt sorgen dabei die Kollagenfasern für die Festigkeit der Gefäßwand, die Elastinfasern dagegen für die Flexibilität – gleichsam wie ein Gewebe aus festen Tauen und elastischen Gummibändern.

3-D-Rekonstruktion von fibrillärem Kollagen in der Media, nachgewiesen durch „second-harmonic generation imaging“ in der der Pulmonalarterie eines Spenders, eines LHD-Patienten ohne und eines LHDPatienten mit PH.

© Kucherenko

Bei der pulmonal-arteriellen Hypertonie, einer seltenen, aber schwerwiegenden Form des Lungenhochdrucks, sind diese krankhaften Umbauvorgänge in der Gefäßwand von verschiedenen Forschungsgruppen bereits detailliert beschrieben worden; weit weniger dagegen ist bisher über die Veränderungen bei Menschen mit Lungenhochdruck in Folge einer Linksherzschwäche (Pulmonary Hypertension-Left Heart Diesease, PH-LHD) bekannt. Schätzungen zufolge sind 10 % der über 65-Jährigen betroffen.

Wegweisende Erkenntnisse

Das Team um Knosalla und Kübler konnten nun mithilfe hochmoderner Mikroskopieverfahren umfangreiche Umbildungen der extrazellulären Matrix nachweisen und die zugrunde liegenden zellulären Vorgänge analysieren.

Demnach ist die Versteifung der Pulmonalarterie zunächst das Ergebnis eines fortschreitenden Abbaus elastischer Fasern, gefolgt von der Anhäufung fibrillärer Kollagene innerhalb der Gefäßwand.

Die Forschenden stellten insbesondere fest, dass der Abbau der elastischen Fasern schon früh im Krankheitsverlauf einsetzt – sogar noch bevor die Veränderungen des Blutdrucks im Lungenkreislauf und die Versteifung der Arterienwand bei den Patienten und Patientinnen nachweisbar sind.

Erster Schritt zum Medikament

Darüber hinaus gelang bereits der vielversprechende Nachweis einer möglichen Therapie: Mithilfe der chemischen Verbindung Pentagalloyl-Glukose (PGG; ein natürlich vorkommender Zuckerester) ließ sich im Labor der Abbau des Elastins entscheidend vermindern und die Versteifung der Arterie entsprechend aufhalten oder sogar rückgängig machen. Im Tiermodell konnten die Forscherinnen und Forscher ihre Ergebnisse aus dem Labor bestätigen: Gezielt verabreichte PGG-Nanopartikel normalisierten den Lungendruck, verhinderten den Fortschritt der pulmonalen Hypertonie und entlasteten entsprechend die rechte Herzkammer. „Wir sind mit dieser Studie einen großen Schritt zum Verständnis des Lungenhochdrucks bei Linksherzschwäche weitergekommen und weisen zugleich einen Weg hin zur Entwicklung einer frühzeitigen Therapie“, fasst Co-Studienleiter Christoph Knosalla zusammen. „Diese ermutigenden Erkenntnisse wollen wir nun weiter vertiefen und schnellstmöglich in Diagnose- und Therapieverfahren umsetzen.“

Insbesondere wolle man noch besser verstehen, inwieweit die Umbauvorgänge in der Lungenarterie gleichsam zur „Vorhersage“ des Schweregrades und des Verlaufs der Erkrankung genutzt werden können, so Knosalla.

Quelle-- Deutsches Herzzentrum der Charité (DHZC)

Literatur-- Kucherenko MM et al. Nat Commun. 2023;14(1):4416