Muss der Aufwand immer sein?

Intrakoronare Bildgebung-- IVUS und OCT werden im Rahmen von perkutanen Koronarinterventionen immer noch relativ selten angewendet. Dabei ist der Nutzen intrakoronarer Bildgebungsmodalitäten inzwischen klar belegt – ein guter Zeitpunkt für eine kritische Nutzen-Aufwands-Analyse.

Veröffentlicht:

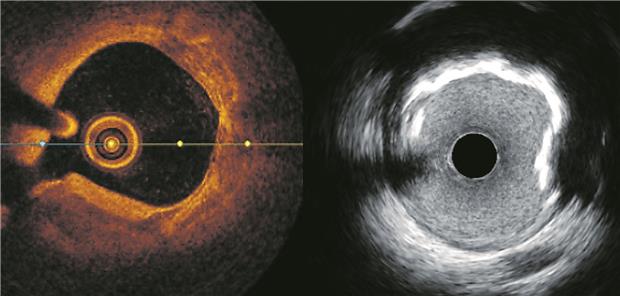

OCT und IVUS liefern detaillierte Informationen über lumennahe Strukturen, aber auch über die Struktur der Gefäßwand – hier zu sehen eine Kalkplaque.

© Gori

In Deutschland werden jedes Jahr mehr als 300.000 perkutane Koronarinterventionen (PCI) durchgeführt. Nur bei weniger als jeder zehnten Untersuchung werden intravaskuläre bildgebende Verfahren wie der intravaskuläre Ultraschall (IVUS) oder die optische Kohärenztomografie (OCT) angewandt. Die geringe Verbreitung dieser Techniken hat mehrere Gründe, darunter der allgegenwärtige Zeitdruck, genereller Ressourcenmangel und eine fehlende finanzielle Vergütung im niedergelassenen Bereich.

Die Evidenz ist eindeutig

Während diese Gründe aus praktischer Sicht sicher nachvollziehbar sind, kann ein Mangel an Evidenz, die den klinischen Patientenvorteil der Techniken belegt, keineswegs attestiert werden. Verglichen mit intravaskulärer Bildgebung kann die Angiografie ausschließlich intraluminale Strukturen visualisieren und ist dabei auf eine zweidimensionale Abbildung beschränkt. Im Gegensatz hierzu vermögen IVUS und OCT detaillierte Informationen über die Beschaffenheit der Gefäßwände in hoher Auflösung zu liefern und übertreffen die Angiografie bzgl. der intraluminalen Abbildungsschärfe. Aktuell gibt es klare Empfehlungen hinsichtlich der Quantifizierung eines guten Interventionsergebnisses durch IVUS und OCT, z. B. das Ausmaß einer Malapposition, die Ausdehnung einer Gefäßdissektion und den minimalen Stentdurchmesser. Diese Empfehlungen werden durch mehrere randomisierte, kontrollierte klinische Studien und Metaanalysen gestützt, die eine klare Überlegenheit der bildgebenden Techniken im Vergleich zur Angiografie im Rahmen einer PCI zeigen [1, 2].

Die Datenlage bzgl. des klinischen Outcomes ist derzeit zwar weniger überzeugend – Erkenntnisse dazu werden von der ILUMIEN IV-Studie (NCT03507777), die voraussichtlich 2024 endet, erwartet. Jedoch führt der Einsatz von OCT Studien zufolge in 40 % der PCIs zu einem Strategiewechsel [3]. Die OCT zeigte sich gemäß einer kürzlich erschienenen Metaanalyse einer reinen Angiografie überlegen und war gleichwertig im Vergleich zu einer IVUS. In der FORZA-Studie wurden bei Patienten nach OCT-gesteuerter PCI zwölf Monate nach dem Eingriff weniger kardiovaskuläre Ereignisse und eine signifikante Besserung pektanginöser Beschwerden beobachtet [4], wobei die Technik mit der fraktionellen Flussreserve verglichen wurde.

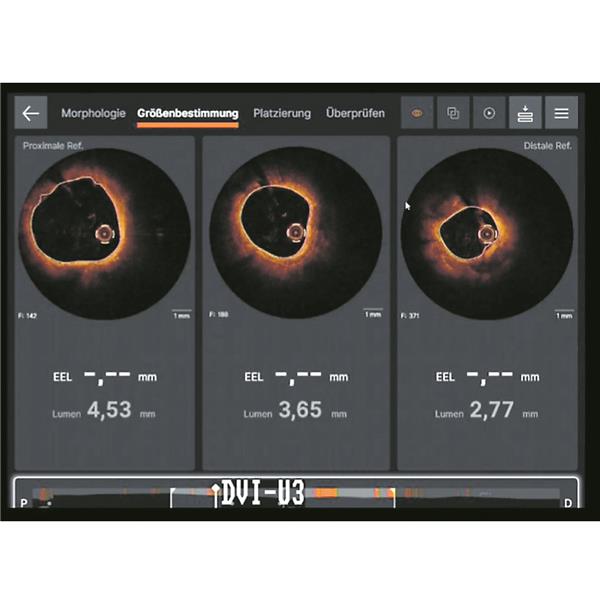

Ein Beispiel für den modernen Arbeitsablauf zur Analyse und Behandlung von Läsionen mit OCT: Der Operateur wird durch verschiedene Panels geführt, die Schritt-für-Schritt-Informationen zu Plaque, Gefäßdurchmesser und Ergebnis nach der Stentimplantation liefern.

© Gori

Die genannten Leitlinien lassen sich sehr gut in den Ablauf der klinischen Routine integrieren, da bei der OCT Step-by-Step-Algorithmen direkt in ein grafisches und leicht zugängliches User-Interface integriert werden. Durch die Abfolge solcher Workflows stehen interventionellen Kardiologinnen und Kardiologen automatische physiologische Messungen zur Verfügung, die die Entscheidungsfindung vereinfachen und sie letztlich verlässlicher machen können.

Identifikation vulnerabler Plaques

Der Einsatz intrakoronarer Bildgebung zur Beurteilung der Stabilität von Plaques bedarf einer tiefer gehenden Diskussion. Mit der OCT kann eine detaillierte Einschätzung der Plaquestruktur erfolgen, welche die Identifizierung ulzerierter Läsionen, Bereiche mit verstärkter Entzündungsaktivität, eingewanderten Makrophagen und der Beschaffenheit der sog. „cap“ möglich macht und so eine Unterscheidung zwischen stabilen und vulnerablen Läsionen erlaubt. Die Identifikation vulnerabler Plaques gilt als Grundvoraussetzung präventiver Stentimplantationen und stellt damit den heiligen Gral der interventionellen Kardiologie dar, da man aus Obduktionsstudien um die Anfälligkeit von Fibroatheromata mit großem nekrotischem Kern und dünner zum Lumen hin abschließender Deckschicht für eine Plaqueruptur und die konsekutive Entstehung eines Myokardinfarktes weiß.

In der CLIMA-Studie [5] konnte eine OCT solche Läsionen mit hoher Genauigkeit identifizieren. Die Studie lieferte zudem den Nachweis, dass Patienten mit solchen „Hochrisikoplaques“ im Vergleich zu Patienten, bei denen diese nicht auftraten, öfters einen Infarkt erleiden (Hazard Ratio: 7,54). Dies wird unterstützt durch die COMBINE FFR-OCT-Studie. Denn in dieser Studie war die Inzidenz kardiovaskulärer Ereignisse bei jenen Patienten am höchsten, bei denen durch die OCT Plaques mit Risikomerkmalen identifiziert wurden [6].

Fazit

Zusammenfassend lautet die Antwort auf die Frage, ob der Aufwand einer intrakoronaren Bildgebung sein muss, egal ob bzgl. der Durchführung einer PCI oder der Identifizierung vulnerabler Plaques: Ja, intrakoronare Bildgebung muss sein und ist den Zeitaufwand (und das Geld) wert!

Kontakt-- Prof. Tommaso Gori, Universitätsmedizin Mainz und DZHK-Standort Rhein-Main

Literatur bei den Verfassern