Treat the rock – Kalk als Challenge

Läsionsvorbereitung-- Die Behandlung schwerer Koronarkalizifizerungen stellt eine Herausforderung dar, auch wenn inzwischen mehrere Methoden zur Läsionsvorbereitung verfügbar sind. Was hat sich bewährt, und was eher nicht?

Veröffentlicht:

© Wiebe/Keßler

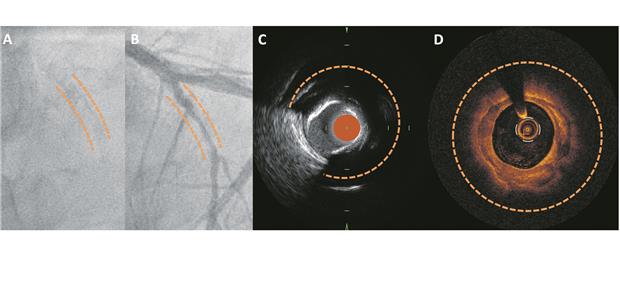

Schwere Koronarkalzifizierungen erhöhen die Komplexität und das periprozedurale Risiko einer perkutanen Koronarintervention deutlich [1, 2]. Darüber hinaus sind sie mit einer suboptimalen Stentexpansion assoziiert, die ein erhebliches Risiko für ein Therapieversagen darstellt [3, 4]. Daher ist eine präzise Diagnose entscheidend. Aufgrund der geringeren Auflösung kann die koronarangiografische Kalkdetektion limitiert sein, weshalb die intravaskuläre Bildgebung vermehrt zum Einsatz kommt. Sowohl mittels intravaskulärem Ultraschall als auch mittels optischer Kohärenztomografie (OCT) können Verkalkungen in ihrer longitudinalen und transversalen Ausprägung beurteilt werden. Die Tiefenausdehnung kann jedoch nur mittels OCT quantifiziert werden, da es dabei zu keiner Signalauslöschung durch den Kalk kommt (Abb. 2).

Verschiedene Methoden im Vergleich

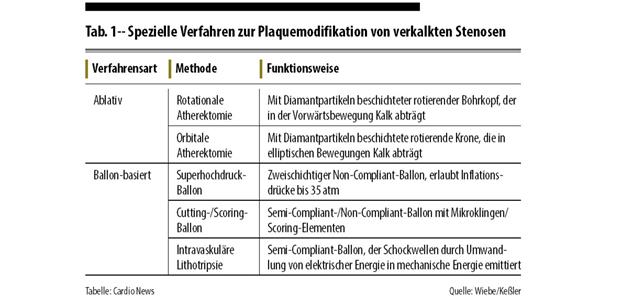

Zur Behandlung kalzifizierter Stenosen stehen verschiedene Optionen zur Verfügung (Tab. 1):

Zu den ablativen Verfahren gehören die rotationale und die orbitale Atherektomie, die den Kalk direkt abtragen. Die Laseratherektomie spielt aktuell in Deutschland keine Rolle. In zwei randomisierten Studien (PREPARE-CALC, ROTAXUS) wurde die Rotablation mit einer Vorbehandlung mittels ballonbasierter Verfahren (Non-Compliant (NC)- bzw. Cutting-/ Scoring-Ballone) verglichen. Dabei konnten höhere prozedurale Erfolgsraten in der Rotablationsgruppe festgestellt werden [5, 6]. Auch für die orbitale Atherektomie stehen Registerstudien zur Verfügung, die deren Sicherheit und Effektivität belegen konnten [7]. Mit der ECLIPSE-Studie läuft dazu aktuell eine randomisierte Studie.

© Wiebe/Keßler

Zu den ballonbasierten Methoden zählen Cutting-/Scoring-Ballons, Superhochdruck-Ballons oder auch die intravaskuläre Lithotripsie (IVL), die die kalzifizierte Plaque modifizieren bzw. aufbrechen und somit eine Dilatation der Stenose ermöglichen. In der randomisierten COPS-Studie konnte gezeigt werden, dass der Cutting-Ballon im Vergleich zum NC-Ballon zu vorteilhaften Ergebnissen in der postprozeduralen OCT führt [8].

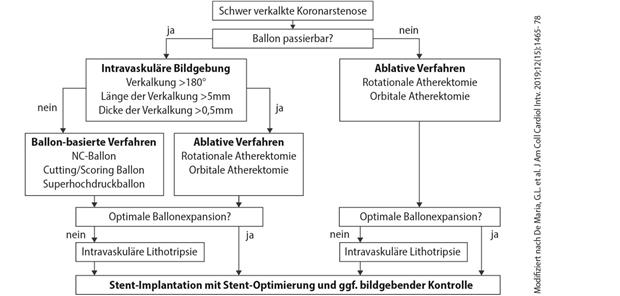

Abb. 1-- Behandlungsalgorithmus von schwer verkalkten Läsionen

© Wiebe/Keßler

Keine Unterschiede fanden sich hinsichtlich der Stentexpansion im OCT zwischen Cutting-/Scoring- und Superhochdruck-Ballons in der randomisierten ISAR-CALC-Studie. Allerdings fielen bessere angiografische Akutergebnisse in der Superhochdruckballongruppe auf [9]. Für die IVL konnte in nicht randomisierten Studien eine hohe prozedurale Erfolgsrate nachgewiesen werden [10]. In der randomisierten EXIT-CALC-Studie waren keine Unterschiede bei der Stentexpansion im OCT zwischen IVL und konventioneller Läsionsvorbereitung feststellbar [11]. Weitere Einblicke wird die derzeit laufende randomisierte ISAR-CALC 2-Studie liefern, in der IVL und Superhochdruck-Ballon hinsichtlich prozeduraler Ergebnisse miteinander verglichen werden.

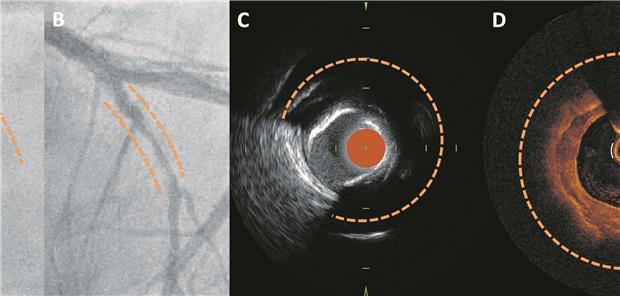

Abb. 2-- Fallbeispiele von schweren Koronarkalzifizierungen in der Koronarangiografie ohne (A) und mit Kontrastmittel (B), im intravaskulären Ultraschall (C) und in der optischen Kohärenztomografie (D). Die verkalkten Abschnitte sind mit orangenen Linien markiert.

© Wiebe/Keßler

Für die individuelle Therapieauswahl sollte berücksichtigt werden, ob ein Ballon die Stenose passieren kann, wie sich die Plaqueverteilung in der intravaskulären Bildgebung darstellt und ob eine suffiziente Ballonexpansion erzielt werden kann (Abb. 1). Eine Stentimplantation sollte erst nach einer optimalen Läsionsvorbereitung erfolgen und zieht eine Stentoptimierung mit idealerweise Kontrolle des postprozeduralen Ergebnisses mittels intravaskulärer Bildgebung nach sich.

Fazit

Eine Koronarkalzifizierung stellt eine interventionelle Herausforderung dar: Sie erhöht die Komplexität, das periprozedurale Risiko und ist mit einer suboptimalen Stentexpansion assoziiert.

Eine präzise Diagnostik ist entscheidend, um die optimale Strategie festzulegen. Vermehrt wird hierfür die intravaskuläre Bildgebung eingesetzt.

Nichtsdestotrotz werden Weiterentwicklungen benötigt, um die klinischen Ergebnisse weiter zu verbessern.

Literatur bei den Verfassern

Kontakt-- PD Dr. Jens Wiebe, Deutsches Herzzentrum München, Klinik für Herz- und Kreislauferkrankungen