Wie funktioniert der SCORE-2?

Risikostratifizierung-- Das kardiovaskuläre Risiko von Patientinnen und Patienten in der Primärprävention zu erfassen wird durch den aktualisierten SCORE-2 der European Society of Cardiology noch differenzierter möglich.

Veröffentlicht:

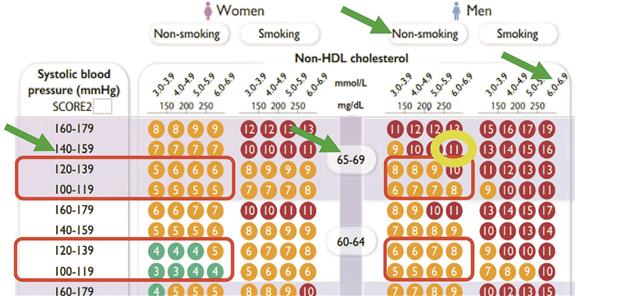

Beispiel für eine Risikobestimmung: Mann, Nichtraucher | 66 Jahre | systolischer Blutdruck 150 mmHg | Non-HDL-Cholesterin 250 mg/dl (= 6,42 mmol/l) | à SCOR-2: 11 % 10-Jahres-Risiko

© Halle

Der Score basiert auf Daten von 680.000 Personen aus 13 europäischen Ländern. Mit der Erweiterung des 10-Jahres-Risikos auf nicht tödliche kardiovaskuläre Ereignisse ist es mit dem SCORE-2 möglich, für Frauen wie Männer nicht nur das Mortalitätsrisiko sondern das gesamt kardiovaskuläre Ereignisrisiko, inklusiver der nicht tödlichen Ereignisse zu ermitteln. Ergänzt wird dieser SCORE-2 durch den sogenannten SCORE-OP („Older Persons“) für die Population der über 70-Jährigen und SCORE-DM für Diabetiker.

Als Parameter gehen folgende Werte ein: Alter und Geschlecht, Raucherstatus, systolischer Blutdruck und Lipide. Neu ist, dass nicht das LDL-Cholesterin als Risikofaktor eingeschlossen wurde sondern das „Non-HDL-Cholesterin“. Diese Fraktion setzt sich aus LDL-Cholesterin sowie triglyzeridreichen Partikeln wie dem VLDL-Cholesterin zusammen. Zur Umrechnung kann als Faustregel herangezogen werden, dass LDL-Cholesterin und Non-HDL-Cholesterin sich bei sonst normalen Triglyzeridspiegeln um ca. 30 mg/dl unterscheiden. Patienten mit höheren Triglyzeriden über 250 mg/dl zeigen charakteristischerweise höhere Non-HDL-Cholesterinwerte. Mit dem Non-HDL wird die Pathogenität von Triglyzeriden wieder mehr betont und in die Risikokalkulation integriert. Familiäre Disposition, Körpergewicht als Body-Mass-Index oder andere Lebensstilfaktoren wie körperliche Aktivität bzw. Inaktivität sowie weitere Lipid-Risikofaktoren wie Lipoprotein(a) sind nicht berücksichtigt, müssen aber in die Gesamtbewertung individuell integriert werden. Die ESC-Präventions-Leitlinien berücksichtigen zudem Faktoren wie psychische Stressbelastung, rheumatologische Erkrankungen oder Umweltbelastungen als Risikomodifizierer. Prof. Martin Halle

Kontakt-- Prof. Dr. Martin Halle, Präventive Sportmedizin und Sportkardiologie, Klinikum rechts der Isar, TU München, Martin.Halle@mri.tum.de

Literatur-- Visseren FLJ et al. Eur Heart J. 2021;42(34):3227-37