Heart Failure-Kongress

Hämodynamik-Messung lohnt sich

Herzinsuffizienz-- In der Herzinsuffizienz-Leitlinie von 2021 ist eine hämodynamische Fernüberwachung des pulmonalarteriellen (PA) Drucks bei Herzinsuffizienzpatienten nur mit einer Klasse-IIb-Empfehlung aufgeführt. Eine aktuelle Studie könnte die Implementierung dieser Technik in Europa erhöhen.

Veröffentlicht:

Telemonitoring am Beispiel der Herzinsuffizienz (HI)

© Störk

Eine implantatbasierte Überwachung des PA-Drucks nützt offenbar auch im Kontext einer modernen Herzinsuffizienztherapie. In der randomisierten, offenen MONITOR-HF-Studie konnte der Einsatz dieser Technik die Lebensqualität der Patienten signifikant erhöhen und die Rate an Herzinsuffizienz-Klinikeinweisungen deutlich reduzieren. „Diese Ergebnisse könnten Implikationen für die Leitlinienempfehlungen und die Implementierung des telemedizinischen Pulmonalisdruck-Monitorings haben“, resümieren die Autoren um Dr. Jasper Brugts aus Rotterdam im Lancet. MONITOR-HF ist die erste randomisierte Studie, die die Effizienz des CardioMEMS-Implantates zur PA-Druckmessung außerhalb der USA, konkret in den Niederlanden, untersucht hat. Zuvor hat sich die Technologie in den beiden randomisierten Studien CHAMPION und GUIDE-HF unter Beweis gestellt.

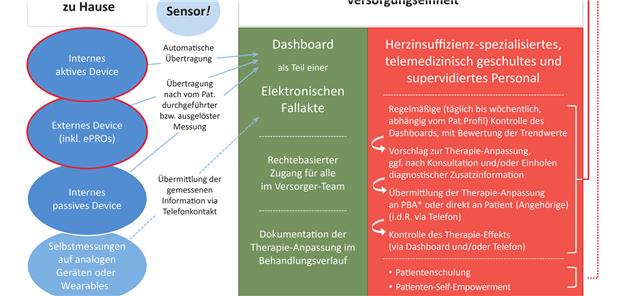

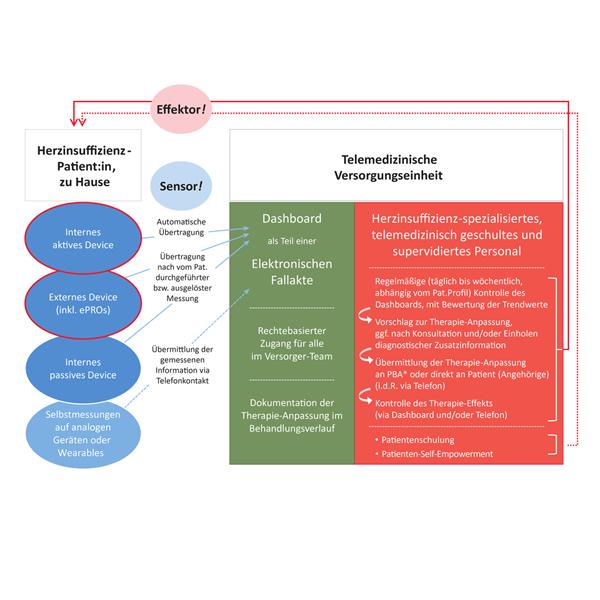

Abb. 1-- Sensoren für die HI-Versorgung bieten verschiedene„Komfort-Stufen“. Interne aktive Sensoren (z. B. ICDs, CRTs) übermitteln Rhythmusinformationen automatisch. Interne passive (z. B. CardioMEMS) oder externe Sensoren (z. B. Bluetooth-fähige Waage) erfordern das Auslösen einer Messung. Die rot umrandeten Sensoren wurden vom G-BA zu abrechenbaren Leistungen erklärt. Alle Sensor-basierten Informationen müssen in einer datenschutzrechtlich einwandfreien IT-Lösung dargestellt werden (Dashboard), dazu gehört eine elektronische Fall-/Patientenakte. Spezialisiertes Personal schließt die Versorgungsschleife. Essenziell ist die Erfolgskontrolle der Therapie und die sich daraus ergebenden Konsequenzen (z. B. Reduktion der initial erhöhten Diuretikadosis). *PBA: primär behandelnde/r Arzt/ÄrztinStörk

© Störk

In MONITOR-HF wurden nun 348 Patienten mit NYHA-Klasse III nach einer herzinsuffizienzbedingten Hospitalisierung unabhängig von der Ejektionsfraktion (EF) 1:1 randomisiert: zu einem hämodynamischen Monitoring unter Einsatz des CardioMEMS-Implantates zusätzlich zur medikamentösen Standardtherapie oder zur alleinigen Pharmakotherapie. Alle Patienten erhielten somit eine nach aktuellem Leitlinienstandard optimale Pharmakotherapie.

Weniger Klinikeinweisungen

Während des mittleren Follow-ups von 1,8 Jahren besserte sich die Lebensqualität unter der PA-Druckmessung signifikant stärker als unter der alleinigen Pharmakotherapie. Der KCCQ-Score stieg in der CardioMEMS-Gruppe um 7,05 Punkte, in der Kontrollgruppe fiel er um 0,08 Punkte ab (p = 0,013). Weitere sekundäre Endpunkte sind wegen der Studiengröße mit Vorsicht zu genießen, aber auch hier gab es klare Vorteile für die Fernüberwachung: 117 Herzinsuffizienz bedingte Klinikeinweisungen in der Interventionsgruppe standen 212 in der Kontrollgruppe gegenüber. Notfallmäßige Arztbesuche traten in 11 vs. 17 der Fälle auf. Daraus errechnet sich eine Risikosenkung um 44 % (p = 0,0053).

Das bessere Abschneiden der Fernüberwachung korrelierte erwartungsgemäß mit einer höheren Zahl an Veränderungen der Pharmakotherapie im Interventionsarm. Dies betraf die Intensivierungen der Therapie wie auch die Deeskalationen. Das Telemonitoring führte also dazu, dass die Ärztinnen und Ärzte die Therapie besser an die individuellen Bedürfnisse anpassen konnten. Nach Ansicht von Brugts hat vor allem das Feintuning der Diuretika-Therapie zur Effektivität des PA-Druckmonitorings beigetragen. „Diuretika sind der Eckpfeiler für die Wirksamkeit dieser Therapieform“, betonte er beim Heart Failure-Kongress, wo er die Daten präsentierte. Für Brugts spricht die Evidenz der drei verfügbaren Studien übereinstimmend für den Nutzen des PA-Druckmonitorings bei Herzinsuffizienz. „Diese Daten sind relevant für die Implementierung dieser Technologie in Europa.“ Ein besonderes Augenmerk sollte man ihm zufolge nun auf die Patientenselektion legen. Prof. Christiane Angermann erkennt das Potenzial der Technik ebenfalls an. Insgesamt sei die Konsistenz der Studienergebnisse mit dem PA-Druck-Implantat über unterschiedliche Versorgungssysteme hinweg sehr bemerkenswert, schreibt die Kardiologin von der Uni Würzburg in einem Editorial. Für die reale Versorgung empfiehlt sie, jene Patienten zu selektieren, die eine hohes Risiko für herzinsuffizienzbedingte Hospitalisierungen aufweisen und bei denen in Sachen Datensammlung und Therapieempfehlungen durch das behandelnde Zentrum mit guter Compliance gerechnet werden könne.

Fazit

Das telemedizinische Pulmonalisdruck-Monitoring hat die Lebensqualität von Herzinsuffizienzpatientinnen und -patienten verbessert.

Darüber hinaus kam es zu einer Abnahme von Klinikeinweisungen.

Quelle-- Late breaking clinical trials: chronic HF and cardiomyopathies, Heart Failure-Kongress, 20. bis 23. Mai in Prag

Literatur-- Brugts J et al. Lancet. 2023; https://doi.org/10.1016/S0140-6763(23)00923-6

Angermann C. Lancet 2023; https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01010-3