Der erste Rufdienst: Was nehme ich mit?

Neue ACS-Leitlinie-- Im Katheterlabor stellen die ersten Nachtdienste für viele eine Herausforderung dar. Die neue ACS-Leitlinie verbessert die Differenzierung und ermöglicht auch Neulingen, sichere Entscheidungen zu treffen.

Veröffentlicht:

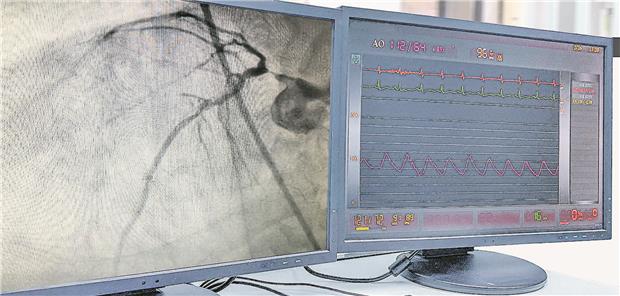

Angiografie machen – oder nicht: eine wichtige Entscheidung beim ACS. Tonpor Kasa/Getty Images/iStock

© Tonpor Kasa/Getty Images/iStock

Die ersten Dienste im Katheterlabor sind bei den meisten mit großer Aufregung verbunden. Raus aus der Komfortzone mit erfahrenen Kollegen und Kolleginnen in der Nähe, hin zur letzten Instanz im Katheterlabor. Dabei beginnt die Arbeit meist vor dem Kathetertisch, wenn es darum geht, welcher Patient morgens um 2 Uhr überhaupt aufgelegt wird und welcher getrost bis zur Regelarbeitszeit warten kann. Bei Patientinnen und Patienten mit ST-Hebungen stellt sich diese Frage zumeist nicht. Aber bei Patienten mit undulierender Symptomatik oder nur geringer Troponindynamik wird die Entscheidung schon schwieriger. Anhand des folgenden Beispiels wollen wir euch die neue Leitlinie Akutes Koronarsyndrom (ACS), welche diesen Sommer veröffentlicht wurde, näherbringen und euch etwas mehr Sicherheit mit in den ersten Nachtdienst geben.

Fallbeispiel

Ein 55-jähriger, sportlicher Patient ohne kardiovaskuläre Risikofaktoren und Dauermedikation wird nachts um 1 Uhr mit Verdacht auf ACS in die Notaufnahme eingeliefert. Er berichtet über eine gewisse Leistungsminderung in den letzten Tagen und heute Nacht sei er beim Gang zur Toilette plötzlich auf dem Boden aufgewacht, woraufhin er den Notarzt alarmierte. Im EKG vom Notarzt sowie der Notaufnahme zeigt sich ein normofrequenter Sinusrhythmus mit ST-Senkungen in V5 und V6. Laborchemisch zeigt sich eine geringe Troponindynamik von 0,019 ng/ml auf 0,039 ng/dl in der 1-Stunden-Kontrolle ohne erhöhte Kreatinkinase (CK) oder CK-MB-Anteil. Klinisch ist der Patient nach Gabe von ASS und Heparin nun beschwerdefrei und kardiorespiratorisch stabil.

Alte vs. neue Leitlinien

Auf Grundlage der alten Nicht-ST-Hebungsinfarkt-Leitlinien wäre in diesem Fall eine notfallmäßige Koronarangiografie durchaus möglich gewesen (Troponindynamik, ST-Senkungen). Schaut man nun in die neue ACS-Leitlinie, fällt auf, dass bei Patienten mit sehr hohem Risiko eine sofortige Angiografie empfohlen wird. Kriterien hierfür sind unter anderem hämodynamische Instabilität und kardiogener Schock, undulierender oder anhaltender Brustschmerz trotz medikamentöser Therapie und lebensgefährliche Herzrhythmusstörungen. Alle anderen Patienten sollten innerhalb von 24 Stunden oder erst nach weiterer Abklärung einer Angiografie zugeführt werden. In diesem Punkt haben die neuen Leitlinien die Empfehlungen zur akuten Koronarangiografie nochmals deutlich verschärft.

Behandlung nach den neuen ACS-Leitlinien

Dr. Adem Aksoy-- Herzzentrum Bonn Aksoy

© Thomas Hauss

Dr. Kilian Franke-- Universitäts-Herzzentrum Freiburg-Bad Krozingen

© Franke

In unserem Fallbeispiel ergab sich in der zur Regelarbeitszeit durchgeführten Koronarangiografie ein akuter Verschluss des Ramus circumflexus, welcher erfolgreich interveniert werden konnte. Der Patient konnte anschließend mit normaler linksventrikulärer Pumpfunktion nach Hause entlassen werden. Insgesamt sorgt die aktuelle ACS-Leitlinie für mehr Einheitlichkeit, da sie alle akuten Szenarien in sich vereint und für eine bessere Differenzierung der Patienten und Patientinnen sorgt. Aufgrund der sehr strengen Definition der akut interventionsbedürftigen Situationen, kann sich jeder Dienstneuling bei allen anderen Konstellationen wieder im Bett umdrehen und die Koronarangiografie auf den Tagdienst verschieben, wie in unserem Fallbeispiel berichtet.

Fazit

Die ACS-Leitlinien empfehlen für Patienten mit sehr hohem Risiko eine sofortige Angiografie.

Kriterien dafür sind z. B. hämodynamische Instabilität und kardiogener Schock, undulierender oder anhaltender Brustschmerz trotz medikamentöser Therapie und lebensgefährliche Herzrhythmusstörungen.

Alle übrigen Patienten sollten entweder innerhalb von 24 h oder nach weiterer Abklärung angiografiert werden.

Kontakt-- Dr. Adem Aksoy, Herzzentrum Bonn, Universitätsklinikum Bonn, Adem.Aksoy@ukbonn.de; Dr. Kilian Franke, Universitäts-Herzzentrum Freiburg-Bad Krozingen

Literatur-- Byrne RA et al. Eur Heart J. 2023;44(38):3720-826