KHK vor TAVI behandeln: ein Muss oder optional?

TAVI-- Eine Therapie der hochgradigen symptomatischen Aortenklappenstenose wird wegen der starken prognostischen Relevanz für alle Patientinnen und Patienten mit einer Lebenserwartung > 1 Jahr empfohlen. Doch was ist bei einer begleitenden koronaren Herzerkrankung – muss diese stets behandelt werden?

Veröffentlicht:Jährlich werden in Deutschland über 20.000 Patienten mittels kathetergestütztem Aortenklappenersatz (TAVI) behandelt. Bei ca. 60 % der Patienten, die eine TAVI erhalten, liegt zusätzlich eine koronare Herzerkrankung (KHK) vor. Aktuell erhält daher jeder fünfte Patient binnen sechs Monaten vor dem TAVI-Eingriff eine perkutane Koronarintervention (PCI).

Grundsätzliche Überlegungen

Es bestehen grundsätzlich drei Optionen für die Therapie einer KHK bei Patienten mit einer gleichzeitigen Indikation zur TAVI: PCI vor der TAVI (Abb. 1), PCI während der TAVI, PCI nach der TAVI (Abb. 2) oder eine reine optimale medikamentöse Therapie (OMT) hinsichtlich der Koronarien. Zudem kann die PCI gleichzeitig mit der TAVI-Prozedur stattfinden. Diese Option beinhaltet jedoch am Ende auch die Entscheidung, die PCI entweder vor oder nach der TAVI durchzuführen.

PD Dr. Christian Frerker arbeitet am Universitätsklinikum Lübeck

© Dr. Christian Frerker, Asklepios

Dr. med. Luise Gaede arbeitet am Universitätsklinikum Erlangen.

© Dr. med. Luise Gaede, St. Johann

Für das Durchführen der PCI vor TAVI spricht, dass so während des Eingriffes – vor allem in hämodynamisch kritischen Situationen wie des funktionellen Herzstillstandes – die Gefahr einer relevanten myokardialen Ischämie geringer ist. Zudem ist der Zugang zu den Koronarien vor der Implantation der TAVI-Prothese meist einfacher und eine PCI vor TAVI somit potenziell in vielen Punkten vorteilhaft, z. B. hinsichtlich des Materials, der Prozedurdauer oder des Kontrastmittelverbrauches.

Die Reihenfolge der Therapien zu verändern und erst die TAVI zu implantieren und danach die Koronarstenosen zu behandeln, bringt jedoch ebenfalls mögliche Vorteile: Die TAVI kann zunächst ohne das Vorliegen einer dualen Thrombozytenaggregationshemmung (DAPT) durchgeführt werden. Somit ist das Blutungsrisiko für die Patienten während der TAVI-Prozedur geringer. Außerdem können gerade komplexe und deshalb teils langwierige PCI-Verfahren Patienten mit einer hochgradigen Aortenklappenstenose stark belasten und während des Eingriffs eine Dekompensation provozieren.

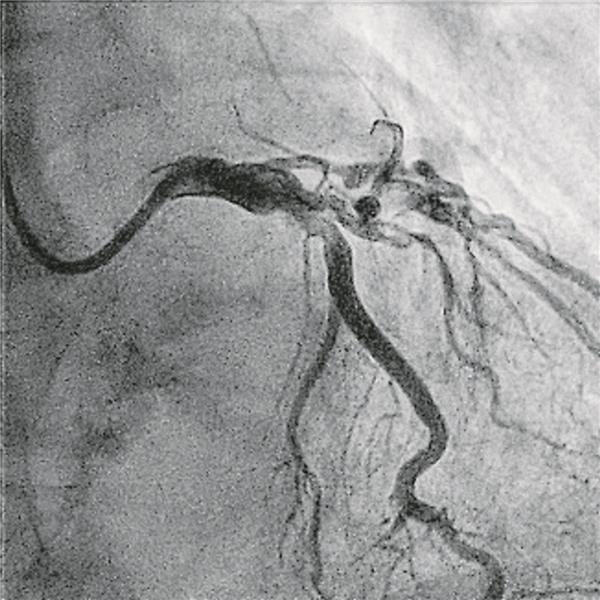

Abb. 1 A -- Hochgradige proximale LAD-Stenose bei hochgradiger Aortenklappenstenose.

© Gaede und Frerker

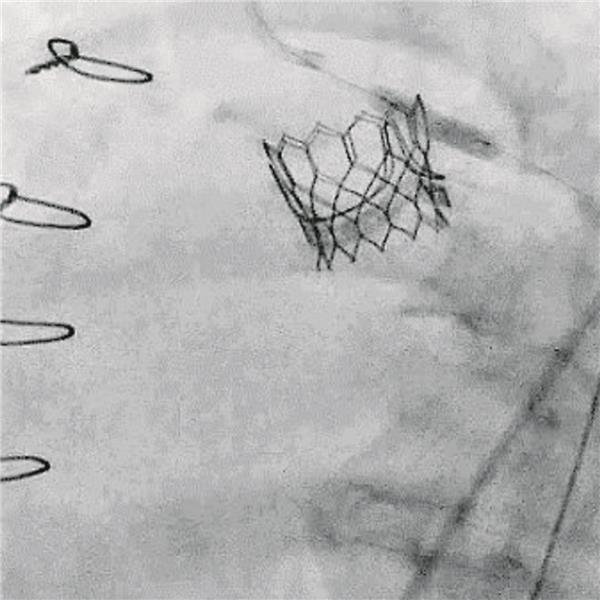

Abb. 1 B -- LAD nach PCI und Stent vor geplanter TAVI.

© Gaede und Frerker

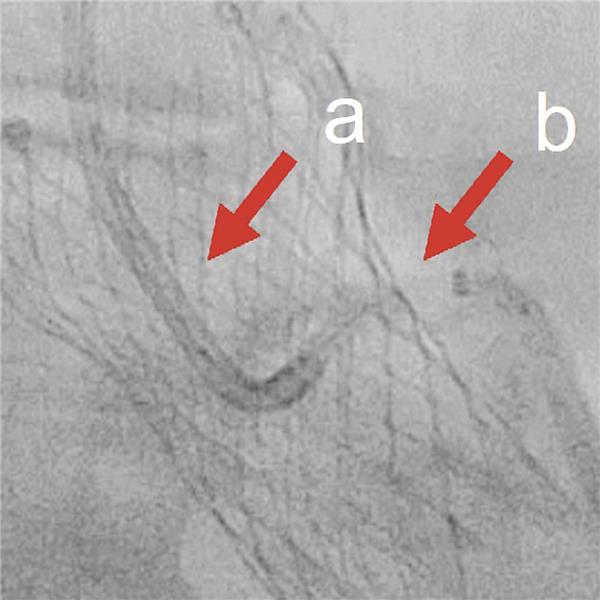

Abb. 2 A-- PCI der LCA nach TAVI mittels ballonexpandierbarer Prothese (Sapien 3, Edwards Lifesciences; A).

© Gaede und Frerker

Abb. 2 B-- PCI der LCA unter Verwendung eines Guideextension Katheters nach TAVI mittels selbstexpandierbarer Prothese (Evolut R, Medtronic Inc; B).

© Gaede und Frerker

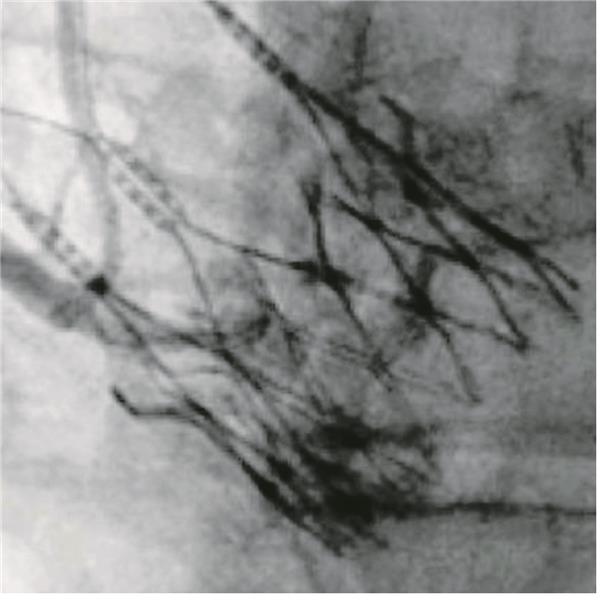

Abb. 2 C-- Koronarangiografie nach TAVI mittels selbstexpandierbarer Prothese (Acurate Neo, Boston Scientific; C).

© Gaede und Frerker

Für eine reine OMT der KHK bei diesen Patienten spricht die meist aufgrund der Komorbiditäten oder des hohen Alters eingeschränkte Lebenserwartung. Hier spielt dann die Überlegung der prognostischen Relevanz der einzelnen Koronarstenosen für den jeweiligen Patienten die entscheidende Rolle. Außerdem kann womöglich bereits durch die TAVI komplette Symptomfreiheit erreicht werden, insbesondere bei einer führenden Dyspnoesymptomatik.

Aktuelle Empfehlung der Leitlinien

Diese Annahmen sind jedoch rein hypothetisch und noch nicht ausreichend durch Studien bestätigt. Die Leitlinie der europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) von 2021 versieht daher die Revaskularisation von Koronarstenosen vor TAVI mit dem Empfehlungsgrad IIaC („sollte nach Expertenmeinung überlegt werden“). Wichtig ist hierbei die Limitierung dieser Empfehlung auf lediglich proximale Koronarstenosen mit einer Diameterreduktion von > 70 %. Die Einschränkung dieser Empfehlung auf die Lokalisation und den Schweregrad der Stenosen soll sicherstellen, dass dadurch nur Stenosen mit einem hohen Ischämieareal und folglich prognostischer Relevanz behandelt werden.

Sind neue Daten in Sicht?

Um diese Evidenzlücke zu schließen, sind bereits zahlreiche randomisierte Studien aufgesetzt worden (NOTION-3, TCW, COMPLETE TAVR, TAVI-PCI, ACTIVATION). Bisher ist lediglich die ACTIVATION-Studie abgeschlossen: Diese Studie randomisierte Patienten mit einer hochgradigen Aortenklappenstenose und mindestens einer Koronarstenose mit einer Diameterreduktion > 70% in einer der drei großen Koronararterien. Patienten mit Hauptstammstenose sowie Patienten mit Angina pectoris bei leichter Belastung wurden ausgeschlossen.

Die Kalkulation der Studienkohorte basierte auf der Nichtunterlegenheit der PCI vor TAVI gegenüber keiner PCI vor TAVI. Aufgrund der langsamen Rekrutierung wurde der Einschluss nach nur 235 Patienten beendet – statt wie geplant 310 Patienten. Eine statistische Signifikanz des primären kombinierten Endpunktes bestehend aus Tod und Rehospitalisierung nach 12 Monaten wurde knapp verpasst (p = 0,067). In der PCI-Gruppe zeigten sich jedoch erhöhte Blutungsraten. Aufgrund der am Ende nicht ausreichend großen Studienpopulation kann man die Ergebnisse der ACTIVATION-Studie lediglich erneut als Hypothesen generierend einstufen.

Aktueller Leitfaden für den klinischen Alltag

Bis zu den Ergebnissen der noch laufenden Studien bleibt also nur der Expertenkonsensus. Im klinischen Alltag sollten neben der Empfehlung der ESC-Leitlinie zusätzlich folgende Faktoren bei jedem Patienten mit geplanter TAVI und begleitender KHK beachtet werden:

Wie schwer ist die KHK, sind die Stenosen per se überhaupt prognostisch relevant?

Wie lange ist die geschätzte Lebenserwartung des einzelnen Patienten und spielt daher die prognostische Relevanz der Koronarstenose eine Rolle?

Hat der Patient durch die KHK möglicherweise eine zusätzliche Symptomatik?

Wie hoch ist das individuelle Blutungsrisiko des Patienten? Kann die TAVI unter einer DAPT durchgeführt werden?

Wie schwierig wird sich bei diesem Patienten der Koronarzugang nach der TAVI-Prozedur gestalten (z. B. Wahl des Prothesentyps oder Abstand der Koronarien von der Anulusebene)?

In Abhängigkeit von diesen Faktoren sollte aktuell nach ausführlicher Diagnostik ggf. auch mit Erhebung der hämodynamischen Signifikanz der Koronarstenosen eine individuelle Entscheidung für die Revaskularisation vor oder nach TAVI oder aber auch für ein ganz konservatives Prozedere hinsichtlich der Koronarstenosen getroffen werden.

Fazit

- Bei KHK-Patienten, die PCI und TAVI benötigen, gibt es bzgl. der Reihenfolge der Interventionen Evidenzlücken.

- In der Praxis gilt es, jeweils patientenindividuelle Risikofaktoren abzuwägen.

Literatur bei dem Verfasser/der Verfasserin

Kontakt-- PD Dr. med. Luise Gaede, Universitätsklinikum Erlangen, luise.gaede@uk-erlangen.de, PD Dr. med. Christian Frerker, Universitätsklinikum Lübeck, christian.frerker@uksh.de