Das Stroke-Heart-Syndrom

Kardiale Komplikationen-- Das Herz wird nach einem Schlaganfall häufig einer Art „Stresstest“ ausgesetzt: Verschiedenste kardiale Veränderungen können in der Frühphase nach dem Schlaganfall auftreten – und die Letalität erhöhen.

Veröffentlicht:

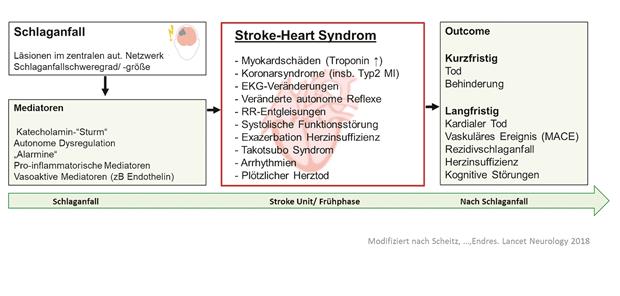

Überblick zur Entstehung, Manifestation und Auswirkungen von kardialen Komplikationen im Sinne eines Stroke-Heart-Syndroms.

© J. Scheitz

Kardiale Komplikationen sind ein häufiges und relevantes Problem in der Frühphase nach einem Schlaganfall. Neben infektiologischen Komplikationen wie Pneumonien oder Harnwegsinfekten stellen sie die häufigste Gruppe nicht neurologischer Komplikationen dar. Kardiale Komplikationen treten hauptsächlich in den ersten vier Wochen, besonders oft jedoch in den ersten 72 Stunden nach Schlaganfall auf. Das Spektrum der beobachteten Veränderungen ist breit:

1. Veränderungen des EKGs (Repolarisationsstörungen) bis hin zu (malignen) Arrhythmien,

2. Störungen autonomer kardialer Reflexe und der Blutdruckregulation,

3. Nachweis von Myokardschäden (Troponin-Erhöhungen) bis hin zu Myokardinfarkten (insbesondere Typ 2),

4. Störungen der diastolischen oder systolischen kardialen Funktion bis hin zu manifester Herzinsuffizienz (inklusive Takotsubo-Syndrom),

5. Kardialer Tod bzw. (neurogener) plötzlicher Herztod.

Schwere Verläufe bei 10 bis 25%

Bei bis zu 50 % aller Patientinnen und Patienten mit Schlaganfall werden klinisch milde und oligosymptomatische Formen dieses Spektrums beobachtet, welche oft nicht von „chronischen“ bzw. prämorbiden, bislang stillen, kardialen Erkrankungen abzugrenzen sind. Es ist zu betonen, dass es eine Überschneidung von kardialen Komplikationen gibt und nicht selten mehrere Manifestationen gleichzeitig auftreten. Schwere klinische Verläufe, die eine rasche Diagnostik und ätiologische Zuordnung erfordern, werden bei 10–25 % aller Patientinnen und Patienten in den ersten Tagen nach einem Schlaganfall beobachtet. Interessanterweise treten kardiale Störungen auch bei bislang als herzgesund eingestuften Patienten auf. Risikofaktoren sind hierbei höheres Patientenalter, vorbestehende kardiale Erkrankungen sowie neurologische Faktoren wie die Lokalisation des Schlaganfalls (insbesondere der Inselkortex als wichtiges „Zentrum autonomer kardialer Kontrolle“) und die Schwere des Schlaganfalls.

Das Auftreten kardialer Komplikationen ist prognoserelevant und mit einer 2- bis 3-fach erhöhten Letalität in der Frühphase des Schlaganfalls verbunden. Zuletzt mehren sich Hinweise, dass Patientinnen und Patienten mit kardialen Komplikationen nach Schlaganfall auch im Langzeitverlauf ein erhöhtes Risiko für erneute kardio- und zerebrovaskuläre Ereignisse haben.

Die zugrunde liegenden Mechanismen von Schlaganfall-assoziierten kardialen Komplikationen sind bislang nicht vollständig entschlüsselt. Insgesamt deuten tierexperimentelle und klinische Daten darauf hin, dass neurokardiogene Schädigungsmechanismen eine entscheidende Rolle spielen. Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, die Gesamtheit kardialer Störungen als Teil eines ganzheitlichen „Stroke-Heart-Syndroms“ aufzufassen. Vereinfacht kann man sich die Pathophysiologie wie einen durch den Schlaganfall angestoßenen kardialen „Stresstest“ vorstellen. Durch den Schlaganfall können Veränderungen der autonomen kardialen Kontrolle induziert werden, was sich in einer Überaktivierung der Stress-Achse insbesondere des sympathischen Nervensystems abbildet. Daneben wirken proinflammatorische und vasoaktive Mediatoren schädigend auf das Herz ein. Dies führt zu einer zellulären Anfälligkeit für Arrhythmien, zu kardiomyozytären Nekrosen, koronaren Bedarfsischämien und Mikrozirkulationsstörungen. Diesbezüglich besteht jedoch weiterer Forschungsbedarf.

Grundsätzlich orientiert sich die jeweilige Therapie der führenden Manifestation des Stroke-Heart-Syndroms an entsprechenden kardiologischen Leitlinien (https://leitlinien.dgk.org/). Hierbei sollten allgemeine Prinzipien der Schlaganfallbehandlung wie das Einhalten bestimmter Blutdruckgrenzen und die Behandlung mit antithrombotischen Substanzen auch in Abhängigkeit des Blutungsrisikos bedingt durch die Schlaganfallgröße bzw. des Schlaganfallsubtyps berücksichtigt werden.

Fazit

Kardiale Komplikationen nach Schlaganfall können in mehreren Manifestationen auftreten und stehen in engem zeitlichen Zusammenhang mit dem Ereignis (binnen 4 Wochen).

Kardiale Störungen können auch bei bisher herzgesunden Patientinnen und Patienten auftreten und sind mit erhöhter Letalität assoziiert.

Neurokardiogene Mechanismen, die zum „Stroke-Heart-Syndrom“ führen, sind bisher nicht vollständig entschlüsselt. Gemeinsame neurokardiologische Forschungsaktivitäten sind deshalb erforderlich.

Literatur bei den Verfassern

Kontakt-- Prof. Dr. med. Jan F. Scheitz, Neurologie Charité Berlin, jan.scheitz@charite.de

Prof. Dr. med. Matthias Endres, Neurologie Charité Berlin, matthias.endres@charite.de